医院について

耳、鼻、喉のトラブルは日常生活に大きな影響を与えます。この記事では、耳垢の悩みから耳鳴り、鼻炎、花粉症、喉の違和感まで、多くの方が抱える疑問に専門的な視点からお答えします。どんな時に耳鼻咽喉科を受診すべきか、どのような検査や治療が受けられるのかを具体的に解説。あなたの不安を解消し、適切な医療選択をサポートすることで、安心して耳鼻咽喉科にかかるための情報が得られます。

- 予約は前日から可能です(キャンセルは予約日の午前8時まで可能です)

- 8時以降のキャンセルは072-754-8733までお電話ください

- 窓口でも直接受付をしていますが待ち時間が長くなる可能性があります

- 午前診 12:15まで

午後診 18:30まで 来院ください - 電話での予約は当日のみとなります

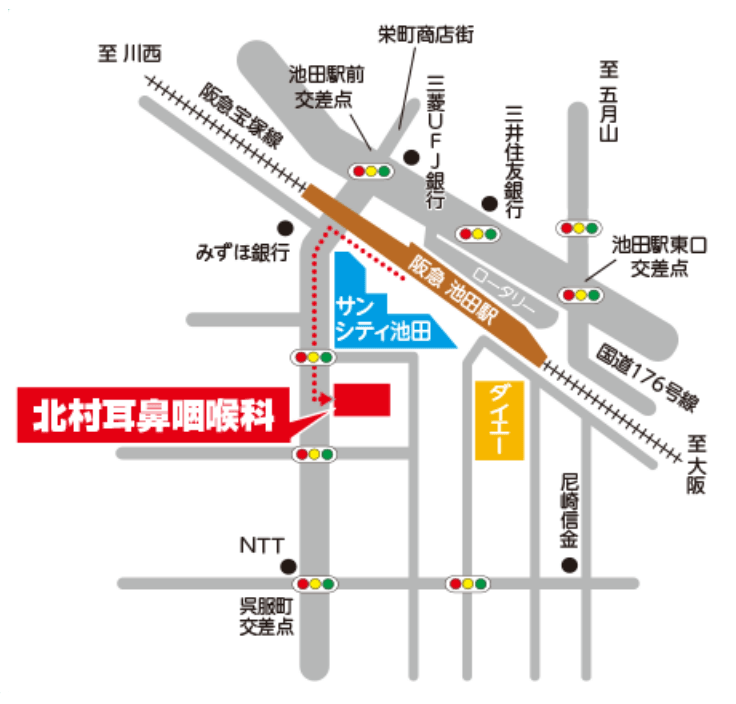

クリニックに駐車場はございません。近隣のコインパーキングにご駐車お願いします。

耳のトラブルQ&A

はい、耳垢を取ることは耳鼻咽喉科における一般的な診療行為であり、保険適用となりますので、ご安心ください。耳垢は、外耳道を保護し、細菌の侵入を防ぐ役割を持っていますが、過剰に溜まると様々なトラブルの原因となります。

ご自身で耳掃除をされる方も多いですが、無理な耳掃除は外耳道を傷つけたり、耳垢を奥に押し込んでしまったりするリスクがあります。特に、耳垢が硬く固まって耳の穴を塞いでしまう「耳垢栓塞」の状態になると、聞こえが悪くなったり、耳に閉塞感が生じたりすることがあります。

耳鼻咽喉科では、耳鏡や内視鏡を使って耳の奥の状態を詳しく確認し、吸引器や鉗子、耳垢水などを用いて安全かつ確実に耳垢を除去します。小さなお子さまの耳掃除や、ご自身での耳掃除が難しいと感じる場合、または耳の聞こえが悪くなった、耳が詰まった感じがするといった症状がある場合は、無理せず耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。

はい、耳鳴りが続く場合は、耳鼻咽喉科を受診されることを強くおすすめします。耳鳴りは、実際には音が鳴っていないにもかかわらず、耳の奥や頭の中で「キーン」「ジー」「ゴー」といった音が聞こえる状態を指します。

耳鳴りの原因は非常に多岐にわたり、一時的なものから、治療が必要な病気が隠れているケースまで様々です。考えられる主な原因としては、突発性難聴、メニエール病、加齢性難聴、耳垢栓塞、中耳炎、外耳炎といった耳の疾患のほか、高血圧、糖尿病、自律神経失調症、ストレス、一部の薬剤の副作用など、全身の健康状態が関与していることもあります。

耳鼻咽喉科では、まず聴力検査や鼓膜の状態の確認などを行い、耳鳴りの原因を特定するための詳細な検査を行います。原因に応じた薬物療法や、耳鳴りに対する慣れを促すTRT(耳鳴り再訓練療法)などの専門的な治療が選択肢となります。早期に原因を特定し、適切な治療を開始することが、耳鳴りの症状を和らげ、生活の質を改善するために非常に重要です。

耳に水が入っただけで、すぐに中耳炎になることは稀ですが、外耳炎を引き起こす可能性はあります。耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つの部分に分かれており、中耳は鼓膜の奥にある空間です。通常、鼓膜が健全であれば、水が中耳まで直接入ることはありません。

しかし、耳に水が入った後に、頻繁に耳かきなどで耳の奥をいじってしまうと、外耳道の皮膚を傷つけ、そこに水が残ることで細菌が繁殖しやすくなり、「外耳炎」を発症することがあります。外耳炎になると、耳の痛みやかゆみ、耳だれなどの症状が現れます。

また、過去に鼓膜に穴が開いたことがある方(鼓膜穿孔)や、耳にチューブが入っている方、あるいは慢性的な中耳炎を患っている方の場合、水が中耳に直接侵入し、中耳炎を悪化させるリスクがあります。このような場合は、耳に水が入らないよう注意が必要です。

耳に水が入った際は、無理に綿棒などで奥まで拭き取ろうとせず、頭を傾けて自然に水を出すか、清潔なタオルで耳の入り口を軽く拭き取る程度に留めましょう。症状が続く場合や、痛み、耳だれなどが出た場合は、耳鼻咽喉科を受診してください。

聞こえが悪くなったと感じたら、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。聴力の低下は、加齢によるものだけでなく、様々な耳の病気によって引き起こされることがあります。特に「突発性難聴」のように、発症から治療開始までの時間が聴力回復に大きく影響する病気もあります。

聞こえが悪くなる原因としては、以下のようなものが考えられます。

- 突発性難聴

- ある日突然、片耳または両耳の聞こえが悪くなる病気です。早期のステロイド治療が有効とされています。

- 滲出性中耳炎

- 中耳に液体が溜まることで、音が伝わりにくくなる病気です。痛みがないため気づきにくいことがあります。

- 耳垢栓塞

- 耳垢が外耳道を完全に塞いでしまい、音が伝わりにくくなる状態です。

- 加齢性難聴

- 加齢に伴い、徐々に聴力が低下するものです。

- 騒音性難聴

- 長期間の騒音暴露によって引き起こされる難聴です。

- メニエール病

- めまい、耳鳴り、難聴の3つの症状を繰り返す病気です。

耳鼻咽喉科では、純音聴力検査や語音聴力検査など、様々な聴力検査を行い、聴力の状態や難聴の種類、原因を詳しく調べます。原因に応じた適切な治療(薬物療法、手術、補聴器の検討など)を行うことで、聴力の改善や悪化の防止を目指します。聞こえの悪さを放置せず、早期に専門医の診察を受けることが大切です。

はい、耳だれが出た場合は、必ず耳鼻咽喉科を受診してください。耳だれは、耳の病気の重要なサインであり、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

耳だれの色や性状(透明、黄色、血性、膿性など)によって、ある程度の原因を推測できますが、自己判断は危険です。考えられる主な原因は以下の通りです。

- 急性中耳炎

- 風邪などをきっかけに、中耳に炎症が起こり、膿が溜まって鼓膜が破れて耳だれが出ることがあります。痛みや発熱を伴うことが多いです。

- 慢性中耳炎

- 急性中耳炎が慢性化したものや、鼓膜に穴が開いた状態が続くことで、耳だれが繰り返し出ることがあります。

- 真珠腫性中耳炎

- 鼓膜の一部が中耳に陥没し、皮膚の垢が溜まって腫瘍のように大きくなる病気です。放置すると周囲の骨を破壊し、難聴の進行、顔面神経麻痺、めまい、さらには髄膜炎などの重い合併症を引き起こす危険性があります。

- 外耳炎

- 外耳道の炎症によって、透明な液体や膿性の耳だれが出ることがあります。痛みを伴うことが多いです。

- 耳瘻孔(じろうこう)の感染

- 生まれつき耳の周りにある小さな穴(耳瘻孔)が感染を起こし、膿が出ることがあります。

耳鼻咽喉科では、耳鏡や内視鏡で耳の奥の状態を詳しく観察し、必要に応じて耳だれの細菌培養検査やCTスキャンなどの画像検査を行います。原因を特定し、適切な治療(点耳薬、内服薬、耳内清掃、場合によっては手術など)を行うことで、症状の改善と合併症の予防を図ります。特に、臭いの強い耳だれや、発熱、激しい痛み、めまいを伴う場合は、すぐに受診しましょう。

鼻のトラブルQ&A

はい、鼻水が喉に流れ落ちる「後鼻漏(こうびろう)」は、鼻炎の代表的な症状の一つです。透明な鼻水だけでなく、粘り気のある鼻水が喉に流れ落ちることもあります。アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、血管運動性鼻炎など、様々な原因が考えられます。

後鼻漏は、咳、喉の違和感、口臭、声枯れなどの原因となることもあります。自己判断で放置せず、耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けることをお勧めします。原因を特定することで、症状の改善につながります。

鼻炎の治療は、内服薬や点鼻薬が一般的ですが、症状が改善しない場合は、他の治療法を検討する必要があります。耳鼻咽喉科では、以下のような治療法が提供されます。

- 鼻洗浄・ネブライザー治療

- 鼻腔内のアレルゲンや炎症物質を洗い流し、薬液を直接鼻や喉に届けることで、症状を和らげます。

- アレルギー検査

- アレルギー性鼻炎が疑われる場合、何がアレルゲン(原因物質)であるかを特定するための血液検査(20分で判定できる検査等)を行います。

- 鼻腔粘膜焼灼術

- 鼻の粘膜にトリクロール酢酸を綿棒につけて塗ります。この処置により鼻粘膜のタンパク変性がおこり、アレルギー反応を起こしにくくなります。その結果、腫れていた鼻の粘膜が小さくなって、鼻づまりに効果が期待できます。

- 免疫療法

- アレルゲンを少量ずつ体内に取り込み、体を慣らしていくことで、アレルギー反応を抑える根本的な治療法です。舌下免疫療法や皮下免疫療法がありますが現在は投薬が容易な舌下免疫療法が多くなっています。長期的な治療(最低3年)が必要ですが、体質改善が期待できます。

- 手術

- 薬物療法や他の治療法で改善しない重度の鼻づまりや、鼻中隔彎曲症、鼻茸(鼻ポリープ)などが原因の場合は、手術が検討されることがあります。内視鏡下副鼻腔手術や鼻中隔矯正術、粘膜下下鼻甲介骨切除術などがあります。

症状が改善しない場合は、現在の治療法が適切でない可能性や、診断が見直されるべき可能性もありますので、耳鼻咽喉科の医師に再度相談し、ご自身に合った治療法を見つけることが重要です。

花粉症の症状を和らげるためには、薬物療法だけでなく、日常生活での対策も非常に重要です。以下のような方法を試してみましょう。

- 花粉の回避

- 花粉飛散量の多い時間帯(昼前後、夕方)の外出を避ける。

外出時には、マスクやメガネを着用し、花粉が目や鼻に入るのを防ぐ。

帰宅時は、家に入る前に服や髪に付着した花粉を払い落とす。

窓やドアを閉め、花粉が室内に入り込むのを防ぐ。換気をする際は短時間にとどめるか、花粉対策用のフィルターを使用する。

洗濯物は部屋干しにする。布団を外に干す場合は、花粉が付着しないよう対策するか、乾燥機を利用する。 - 鼻うがい

- 生理食塩水で鼻腔内を洗浄することで、鼻に付着した花粉やアレルゲンを洗い流し、鼻の通りを良くします。市販の鼻うがいキットを利用すると便利です。

- 空気清浄機の活用

- 室内の花粉を除去するために、空気清浄機を設置するのも有効です。

- 生活習慣の改善

- 十分な睡眠をとり、体の抵抗力を高める。

バランスの取れた食事を心がけ、腸内環境を整える。

ストレスをためないように、適度な運動やリラックスできる時間を作る。

喫煙は鼻の粘膜を刺激するため、控えるのが望ましいです。 - 初期療法

- 花粉が飛散し始める前から、抗アレルギー薬の内服や点鼻薬の使用を開始することで、症状の発症を遅らせたり、重症化を防ぐことができます。早めに耳鼻咽喉科を受診し、医師と相談しましょう。

鼻血が出た場合、ほとんどの場合はご自身で止血できます。以下の手順で対処してください。

-

座って前かがみになる

仰向けに寝たり、上を向いたりすると、血が喉に流れ込み、飲み込んでしまう可能性があります。座って少し前かがみになり、鼻血が口や喉に流れ込まないようにしましょう。

-

小鼻を強くつまむ

鼻の穴が広がる硬い骨の部分ではなく、その下の柔らかい小鼻の部分を親指と人差し指でしっかりとつまみます。鼻の入り口から1~1.5cm奥にある「キーゼルバッハ部位」という毛細血管が集まっている場所が、鼻血の最も多い出血源です。ここを圧迫することで止血できます。

-

約10~15分間圧迫し続ける

途中で指を離さず、最低でも5分、できれば10~15分間は圧迫し続けてください。途中で確認すると、せっかく固まりかけた血が再び流れ出してしまうことがあります。

-

安静にする

止血中は、興奮したり体を動かしたりせず、安静にしてください。

-

口に流れてきた血は吐き出す

飲み込むと気分が悪くなったり、吐き気をもよおしたりすることがあります。

上記の方法で止まらない場合や、大量に出血する場合、頻繁に鼻血を繰り返す場合、鼻血以外にも症状がある場合(頭痛、めまいなど)、血をサラサラにする薬を服用している場合は、速やかに耳鼻咽喉科を受診してください。稀に、高血圧や血液の病気、鼻の腫瘍などが原因で鼻血が出ることもあります。

特に小さなお子さまが、おもちゃの部品、ビーズ、豆、電池などを鼻に入れてしまう事故は少なくありません。鼻に異物を入れてしまった場合は、無理に自分で取ろうとせず、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。

無理に取ろうとすると、かえって異物が鼻の奥に入り込んだり、鼻の粘膜を傷つけたり、最悪の場合、気管に誤嚥して呼吸困難を引き起こす危険性があります。鼻の内部は複雑で、外から見えにくい場所もあるため、専門的な器具と技術を持つ耳鼻咽喉科医による処置が必要です。

異物を放置すると、炎症、感染症、副鼻腔炎などを引き起こす可能性もあります。電池などの化学物質を含む異物の場合は、粘膜の壊死や穿孔(穴が開くこと)など、より重篤な合併症を引き起こすリスクが高まるため、一刻も早い受診が求められます。

喉のトラブルQ&A

喉に刺さった魚の骨は、ご自身で無理に取ろうとせず、耳鼻咽喉科を受診してください。無理に取ろうとすると、骨がさらに奥に入り込んだり、喉の粘膜を傷つけたり、炎症や感染症を引き起こすリスクがあります。

耳鼻咽喉科では、喉の状態を正確に把握するために、内視鏡(ファイバースコープ)を用いて喉の奥まで確認します。そして、専門的な器具と技術で安全に魚の骨を除去します。骨の大きさや刺さっている場所によっては、除去後に炎症を抑える薬が処方されることもありますので、自己判断せずに専門医にご相談ください。

のどの違和感は、乾燥やストレスなど一時的なものから、様々な病気が原因で起こることがあります。放置すると症状が悪化したり、重篤な病気の発見が遅れる可能性もあるため、違和感が続く場合は耳鼻咽喉科で診察を受けることをお勧めします。

考えられる主な原因としては、以下のようなものがあります。

- 咽頭炎・扁桃炎

- ウイルスや細菌感染による炎症で、痛みや発熱を伴うこともあります。

- 逆流性食道炎

- 胃酸が食道や喉に逆流し、炎症や違和感を引き起こします。

- アレルギー性鼻炎・後鼻漏

- 鼻水が喉に流れ落ちることで、喉の刺激や違和感につながります。

- 咽頭がん・喉頭がん

- 稀ではありますが、悪性腫瘍が原因で違和感が生じることもあります。早期発見が非常に重要です。

- 甲状腺疾患

- 甲状腺の腫れが喉の違和感として感じられることがあります。

- 咽喉頭異常感症

- 検査で異常が見つからないにもかかわらず、喉の違和感が続く場合もあります。

耳鼻咽喉科では、内視鏡検査などで喉の状態を詳しく調べ、適切な診断と治療を行います。原因を特定し、早期に適切な治療を開始することが大切です。

扁桃腺(口蓋扁桃)が大きいと指摘されても、必ずしも手術が必要なわけではありません。扁桃腺は、喉の奥にあるリンパ組織で、細菌やウイルスが体内に侵入するのを防ぐ免疫の役割を担っています。

扁桃腺が大きい場合でも、以下のような症状がなければ、経過観察となることがほとんどです。

- 頻繁な扁桃炎

- 年に3~4回以上、高熱や強い喉の痛みを伴う扁桃炎を繰り返す場合。

- 睡眠時無呼吸症候群

- 扁桃腺が大きすぎることで気道が狭くなり、いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まるなどの症状がある場合。特に小児では、成長や発達に影響を与える可能性があります。

- 嚥下障害

- 扁桃腺が大きすぎて食べ物や飲み物が飲み込みにくい場合。

- 構音障害

- 発音が不明瞭になる場合。

これらの症状がある場合は、扁桃腺の切除手術(口蓋扁桃摘出術)が検討されることがあります。手術の必要性については、患者様の症状、年齢、生活状況などを総合的に判断し、耳鼻咽喉科専門医と十分に相談して決定します。

はい、風邪の症状で耳鼻咽喉科を受診することは非常に有効です。風邪は、鼻や喉の粘膜にウイルスが感染して炎症を起こすことが多いため、耳鼻咽喉科はまさにその専門家です。

風邪の初期段階で耳鼻咽喉科を受診するメリットは以下の通りです。

- 症状の早期緩和

- 鼻水吸引、喉のネブライザー治療(吸入)、炎症を抑える薬の処方などにより、鼻づまりや喉の痛み、咳などの症状を早く和らげることができます。

- 二次感染の予防

- 風邪が長引くと、細菌感染による副鼻腔炎や中耳炎、気管支炎などに進行することがあります。耳鼻咽喉科で適切な処置を受けることで、これらの合併症を予防できます。

- 正確な診断

- 風邪と似た症状を示すインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、溶連菌感染症、アレルギー性鼻炎など、他の疾患との鑑別診断が可能です。適切な検査(迅速検査など)を行い、正確な診断に基づいて最適な治療法を選択できます。

- 重症化の予防

- 特に免疫力が低いお子さまや高齢者の方、持病をお持ちの方にとって、早期の専門的治療は重症化を防ぐ上で非常に重要です。

「たかが風邪」と我慢せずに、鼻水、鼻づまり、喉の痛み、咳などの症状が出始めたら、早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

耳鼻咽喉科で受けられる

検査と治療

耳鼻咽喉科では、耳、鼻、喉、めまいに関する様々な症状に対して、専門的な検査と治療を提供しています。ここでは、一般的な検査や治療法についてご紹介します。

耳の疾患に対する検査と治療

耳のトラブルで耳鼻咽喉科を受診した場合、まずは詳細な問診が行われ、その上で必要に応じた検査が実施されます。

耳の検査

- 視診・触診(耳鏡、耳内視鏡検査)

- 耳の穴(外耳道)や鼓膜の状態を、耳鏡や小型カメラ付きの内視鏡を使って詳しく観察します。耳垢の詰まり具合や、外耳炎、中耳炎の有無、鼓膜の状態などを確認します。

- 聴力検査

- 「最近聞こえが悪くなった」と感じる方や、耳鳴り、めまいがある場合に、聴力の状態を客観的に評価するために行われます。ヘッドホンから聞こえる音の大きさを測る「純音聴力検査」や、言葉の聞き取り能力を測る「語音聴力検査」などがあります。

- ティンパノメトリー

(鼓膜の動きの検査) - 鼓膜の動きや中耳の圧力を測定する検査で、滲出性中耳炎などで中耳に水が溜まっていないかなどを調べます。

- 平衡機能検査

- めまいを訴える方に対して、体のバランスを保つ機能に異常がないかを調べる検査です。眼の動きを記録する眼振検査や、重心動揺検査などがあります。

- 画像検査(CT、MRIなど)

- より詳しい診断が必要な場合や、腫瘍の可能性が疑われる場合などに、頭部や耳の内部を詳しく調べるために行われることがあります。

耳の治療

- 耳垢除去

- 耳垢が溜まりすぎている場合や、奥に入り込んでしまっている場合に、専用の器具を使って安全に除去します。ご自身で無理に取ろうとすると、かえって耳の奥に押し込んだり、外耳道を傷つけたりする可能性があるため、専門医による処置が推奨されます。

- 投薬治療

- 外耳炎や中耳炎、めまい、耳鳴りなどに対して、抗生物質、消炎鎮痛剤、ステロイド剤、めまい止め、血流改善薬などが処方されます。

- 鼓膜切開術・鼓膜チューブ留置術

- 急性中耳炎で鼓膜の奥に膿が溜まっている場合や、滲出性中耳炎で中耳に液体が溜まり、難聴が続く場合に、鼓膜を小さく切開して排膿したり、換気を促すチューブを留置したりする処置が行われます。

- 補聴器相談・調整

- 難聴が進行し、投薬や手術での改善が難しい場合に、補聴器の装用を検討します。専門医が適切な補聴器の選択や調整についてアドバイスを行います。補聴器適合に関する診療情報提供書を記載し、認定補聴器専門店に紹介することで、医療費控除の対象となり一定の医療費控除を受けることができます。

鼻の疾患に対する検査と治療

鼻の症状は、日常生活に大きな影響を与えることがあります。耳鼻咽喉科では、鼻の構造や機能を詳細に調べ、適切な治療を行います。

鼻の検査

- 視診・触診(鼻鏡、鼻内視鏡検査)

- 鼻の穴(鼻腔)の粘膜の状態、鼻水の性状、鼻茸(ポリープ)の有無、鼻中隔の曲がり具合などを、鼻鏡や内視鏡を使って観察します。

- アレルギー検査

- 花粉症や通年性アレルギー性鼻炎が疑われる場合に、何に対するアレルギーがあるのかを特定するために行われます。血液検査で特定のアレルゲンに対する抗体の量を調べたり、皮膚にアレルゲンを少量つけて反応を見る皮膚テストなどがあります。

- 画像検査(レントゲン、CTなど)

- 副鼻腔炎(蓄膿症)が疑われる場合に、副鼻腔の炎症の程度や、膿の溜まり具合などを詳しく調べるために行われます。

- 嗅覚検査

- 「匂いがわからない」という症状がある場合に、嗅覚の機能を客観的に評価するために行われます。

鼻の治療

- 投薬治療

- 鼻炎、副鼻腔炎、花粉症などに対して、抗ヒスタミン薬、ステロイド剤、抗生物質などの内服薬や、点鼻薬が処方されます。

- ネブライザー治療(吸入療法)

- 薬液を霧状にして鼻や喉から吸入することで、炎症を抑えたり、鼻の通りを良くしたりする治療です。特に副鼻腔炎や鼻炎の症状緩和に効果的です。

- 鼻洗浄指導

- 鼻の粘膜に付着した花粉やハウスダスト、細菌などを洗い流すことで、症状を和らげる方法です。正しい方法を指導します。

- アレルギー性鼻炎に対する

レーザー治療 - 鼻の粘膜にレーザーを照射し、アレルギー反応を起こしにくくする治療法です。薬の効果が不十分な場合や、薬の量を減らしたい場合に検討されます。

- 免疫療法(舌下免疫療法など)

- アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量ずつ体内に取り入れることで、体を慣らし、アレルギー反応を和らげる根本的な治療法です。スギ花粉症やダニのアレルギー性鼻炎に適用されます。

- 鼻ポリープ切除術・副鼻腔炎手術

- 鼻ポリープが大きい場合や、慢性的な副鼻腔炎で薬物治療の効果が見られない場合に、内視鏡を使って病変を取り除く手術が行われることがあります。

- 鼻血の止血処置

- 鼻血が止まらない場合に、電気凝固や薬剤の塗布などで止血処置を行います。

- 鼻腔異物除去

- お子さまが鼻に異物を入れてしまった場合など、無理に取り出そうとするとかえって奥に入ってしまう危険があるため、専門の器具を使って安全に除去します。

喉の疾患に対する検査と治療

喉の痛みや違和感、声がれなど、喉のトラブルも耳鼻咽喉科の専門分野です。適切な診断と治療で、不快な症状を改善します。

喉の検査

- 視診・触診

(喉頭鏡、喉頭内視鏡検査) - 口の中や喉の奥(咽頭、喉頭、声帯)の状態を、喉頭鏡や内視鏡を使って直接観察します。炎症の有無、腫れ、ポリープ、できものなどを確認します。

- 細菌培養検査

- 扁桃炎や咽頭炎で細菌感染が疑われる場合に、喉の奥から検体を採取し、原因菌を特定する検査です。

- 画像検査(レントゲン、CTなど)

- 喉の奥の病変や、首のリンパ節の腫れなどを詳しく調べるために行われることがあります。

- 嚥下機能検査

- 食べ物や飲み物がうまく飲み込めない「嚥下障害」が疑われる場合に、飲み込みの機能を評価するために嚥下内視鏡検査行われます。

喉の治療

- 投薬治療

- 風邪による喉の炎症、扁桃炎、咽頭炎などに対して、抗生物質、消炎鎮痛剤、うがい薬などが処方されます。

- ネブライザー治療(吸入療法)

- 鼻の治療と同様に、喉の炎症を抑えるために薬液を吸入する治療が行われます。

- 喉の処置

- 扁桃腺の炎症がひどい場合に、直接薬液を塗布したり、膿を吸引したりする処置が行われることがあります。

- 魚の骨など異物除去

- 喉に刺さった魚の骨やその他の異物は、無理に取ろうとすると危険なため、内視鏡など専門の器具を使って安全に除去します。

- 扁桃腺摘出術

- 扁桃炎を頻繁に繰り返す場合や、扁桃腺が大きいことでいびきや睡眠時無呼吸症候群などの症状がある場合に、手術で扁桃腺を取り除くことがあります。

- 声帯ポリープ切除術

- 声帯にできたポリープが原因で声がれが続く場合に、手術でポリープを切除することがあります。